▼「せんべい屋を続けるからこそ、職人にはなれぬ」と決めていた

▼「良いモノをつくる」と「良いモノを伝える」は違う。「買って頂ける」に届かぬ悩み

▼ 取引先は中間コストか、ご縁を広げるパートナーか。見方によって、結果はまるで違ってくる

▼ 変革を迎え、そのとき社員は? 一緒に東京の「味の文化」を広げていく

東京の下町にある京成線・青砥駅から徒歩5分の住宅地。映画『男はつらいよ』、寅さんの名調子(「ワタクシ、生まれも育ちも 葛飾柴又… ひと呼んで フーテンの寅と発します」)で知られる柴又駅から2駅隣り。つまりは「東京」といっても、ピカピカのビル街ではなく、サンダルをつっかけ(下駄でもOK)、ふらり買い物にでかける庶民の町に、富士見堂はあります。

にぎやかな駅前商店街から外れ、一般住宅に囲まれるようにしてあるお店は、目立った看板もなく、近くまで来ても気づかず通り過ぎてしまいそうな佇まい。けっして商売に向いているとはいえぬ場所ですが、こここそが、富士見堂が長く根ざした町であり、支店が増えた今も大切にしている “ふるさと” です。

富士見堂のせんべいを初めて知ったのは、もう10年以上も前のこと。前代の佐々木康祐社長(現会長)と直接お話する機会がありました。

当時の富士見堂の印象は、佐々木社長の実直さをそのままに、誠実・生真面目を地でいくような、まさに「職人のお店」でした。

どこへ出しても恥ずかしくないせんべいを、1枚1枚丁寧に、愛しみながら焼き上げる。性格はまるで違えど、どこか不器用そうなところが、寅さんを思わせなくもない、そんな雰囲気でした。

だからこそ、応援したくなる魅力があったし、実際そのせんべいはおいしかったのですが、まさにそれ故の心配もありました。日本各地で由緒ある老舗や蔵元がつぎつぎと廃業している。「いいモノをつくっていたのに…」と惜しまれつつ、閉店するお店の話は後を絶ちません。それは東京でも同じこと。

「富士見堂は大丈夫なのだろうか?」 余計なお世話と知りつつも、長く受け継がれた職人技が、量販店・コンビニが幅を利かすご時世に消えていくのは見たくない。そう思っていた矢先、富士見堂は変わったのです。

「せんべい屋を続けるからこそ、職人にはなれぬ」と決めていた

「お米の味がしっかりとするせんべい」。その伝統はそのままに、グッとあか抜けて、かろやかさをまとったようでした。せんべいの味付け(フレーバー)、規格、パッケージ… いたるところに、その変化は現れました。変革の先頭に立っていたのが、富士見堂3代目で現店主の佐々木健雄社長です。

「この辺りには昔から、せんべい屋が結構あったんです。でも今は、ウチだけになり、お米を産地から仕入れ、自社で精米し、生地から作っている。生地づくりから焼きまで、自社で一貫製造しているところは、全国でもごく僅かです」。そういって、富士見堂とせんべい業界の変遷を教えてくれました。

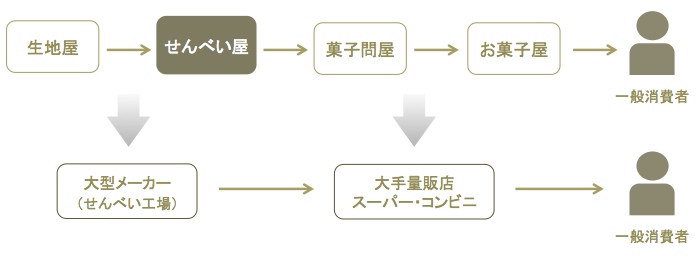

もともとせんべい業界では、分業制が当たり前だった。生地を専門につくる会社があり、「仕入れた生地を焼いて、味付けし、問屋に納品するまで」がせんべい屋の仕事と考えられていた。町なかには「お菓子屋さん」があり、お菓子屋は「問屋」から菓子を仕入れる。

そうした役割分担ができていたから、せんべい屋は「モノづくり」に専念できたともいえるが、その前提が変わる。

最近のヒット商品「ほおばり」シリーズ。別添の山椒塩をふりかけて食べる。「白ほおばり」「白ほおばり 塩」「白ほおばり カレー(カイエンペッパー付)」がある。

最近のヒット商品「ほおばり」シリーズ。別添の山椒塩をふりかけて食べる。「白ほおばり」「白ほおばり 塩」「白ほおばり カレー(カイエンペッパー付)」がある。

工場で大量生産される大手商品が拡大し、家族経営の町工場は次々と店をたたむ。スーパー、コンビニの隆盛とともに町からは「お菓子屋さん」が消えてゆく。

当時、父親が社長を、叔父が工場長をつとめる富士見堂は、「せんべい道」を追求する求道者のようにせんべいと向き合っていた。とりわけ難しい「焼き」技術を要する「堅焼きせんべい」(富士見堂ブランドの『牡丹』)は、「ただ焼けばいいわけではない。心の余裕があって、はじめて焼けるもの。じっくり向き合って焼くものだから、その考え・意識をもってもらいたい」と教えられた。

それほど一途な想いと技術があればこそ、ファンが支持してくれたのだが、外部環境は急激に、容赦なく変わっていく。傍らでみる息子の佐々木さんは、「これでいいのかな…」と思っていたという。

“ せんべい屋を継ぐことは、決めていました。でも、だからこそ自分は、職人にはなれない とも決めていました。せんべいを焼く技術、職人の技は大切ですが、それだけでは事業を続けていけないのです。”

「良いモノをつくる」と「良いモノを伝える」は違う。「買って頂ける」に届かぬ悩み

「問屋さんが大きくなり、それと共に自分たちも大きくなれるならいいです。しかし、量販店などの他社に依存してしまうと、自立できなくなります。価格競争に巻き込まれず、付加価値を高めるためには、自社で売る力をつける必要がありました」。

そう考える佐々木社長が、父親から経営を引き継いで着手したことの1つが、商品規格・パッケージ等の見直しだった。ところが…

「デザインを変えて、こだわりを謳っても、お客様に買って頂けるかは、また別なんですね」。目を引くデザインにすれば、手にとって頂くことはできる。しかし、それがイコール「買って頂ける」商品かというと、必ずしもそうではなかった。

「例えば、無添加であるとか、一等級の原料使用などは、つくり手のこだわりです。そのこだわりをお客様に伝えたい。「モノづくり」は大切だけど、「モノ(の価値)を伝える」ことなしに、支持は得られない」。

だからこそのリニューアルだったが、こだわりを大きく謳えば(お客様の心に)届くのかというと、そう簡単な話ではない。「裏側の原材料表記を見たら、初めて無添加であると気づくとか……。大きく、分かりやすくするより、その方が購入につながったりするんです。パッケージだけだと、お客様は離れていってしまう」。もっとトータルに見ないとダメだと悟った。

近年、全国各地で農漁業 生産者の所得向上のために加工品開発(6次産業化)が奨励されている。そのための補助金が用意され、どこも “特産品” 開発に余念がないが、その多くは必ずしも成功しているとはいえない。「同じことが起きているのかもしれませんね」。

では、どうすればいいのか? 実は佐々木社長は、社会人になってすぐ富士見堂に入社したのではない。服飾系の会社で営業マンをやっていたという。このときの経験が、思いがけず役立つことになる。(【後編:江戸ブランドが今、求められている!】につづく)