先月のブログで「キレイなものだけ、見ていれば良い」とか、『デザインが日本を変える 〜 日本人の美意識を取り戻す』 という話をしました。

こういう話をすると必ず出てくるのが、

「キレイなのは結構だけど、お金にならないよね。結局、買うのは値段や機能(で決めるの)だから」 とか、

「美しいって、すごく抽象的。なにを美しいと思うかは、個人の好みにすぎない」 という意見。

おっしゃること、よく分かります。

“キレイ” は、個々の好みや感性に左右されます。

だからといって、キレイなもの求めたり、美しいモノづくりは(ビジネスにおいて)意味がないかというと、そうではないと思うのです。

『デザインが日本を変える 〜 日本人の美意識を取り戻す』の著者で、MAZDA デザイン部門のトップ・前田育男 氏はいいます。

“ そもそも「いいデザイン」なんてものは存在するのか? 好みの問題ではないのか。 その答えに対し、私もある部分では Yes と思う。おおまかなデザインの方向性、テイストについては個人の好き嫌いが左右する。そこに他人は口を挟めない。

しかし テイストの違い とは別に、デザインの質 についてはプロしか作れない領域というものがある。クオリティの絶対値というものは確かに存在する。”

(下線・太字は当サイト運営者)

おおまかなテイスト(方向性)への好き・嫌いはあれど、それらを広いコンテクストに置いたとき、より強い力で訴えかける「美のコード」(黄金律)がある、と。

少なくとも…

そんな尺度があると信じ、追い求める姿勢をもつことで、自らを一層の高みへ導きうる。そう思いたいものです。

レストラン「アコルドゥ」 川島シェフによる

『人参のブランマンジェと曽爾の黒ビール』

一見、自由にみえる料理の世界にも、一定の様式美や方法論があります。奈良・東大寺の旧敷地内にある名店 「アコルドゥ」 の川島宙(ひろし)シェフによると、

“ 制約があるから生まれる力がある。それをメッセージに変えて、届ける。”

“ 北海道であろうと、九州であろうと、ダメなところなど無い。良いところに目を、そして心を向けられるかどうか。”

なにをもって美しいと感じるか、なにを大切にしたいと思うか。その感じ方自体に、その人の技量や人間性がすでに現れているという。ならば、「好みの問題でしょ」で済まさず、一流と呼ばれるものに触れ、自分の目線や価値尺度をそこへ近づようとするとこには意義があるといえます。

昔(今でも?)骨董屋では鑑識眼を鍛えるために、「ただ一流のものだけを見ろ」といわれたそうですが、根本は同じでしょう。ひるがえって、冒頭の「現代ビジネスにおいて、キレイや美しいを大切にすることに意義はあるのか?」という問いですが…

「キレイの追求 =(個々の好き嫌いを超える)クオリティの絶対値向上」とするならば、より多くの人と「イイ」と思う価値交換が可能になる ⇒ 支持・共有してくれる人(潜在的ファン)の増加。

つまりは、万人とまではいかずとも、同好の士とつながるうえでは非常に大きな力となる。そういうことは出来そうです。

なんだか理屈っぽくなりました。別にモノを売るために、美しいものを大切にしようというのではありません。ただ「そんなの意味ない」とか「個人の好き嫌いでしょ」という声を聞くにつけ、すこし異見したくなりました。

“ 人は(自分の)人格に合った商品 しかつくれない。 ”

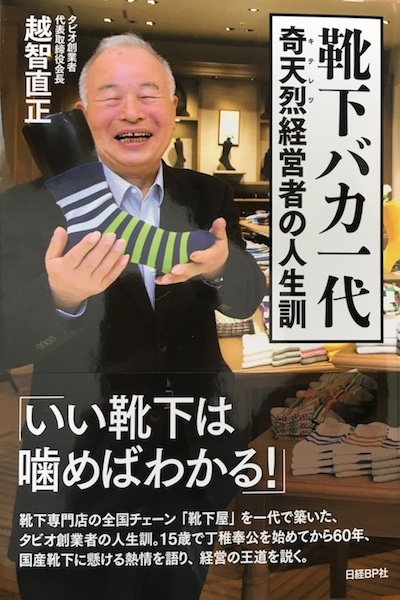

一度聞いて、記憶に焼きついた タビオ創業者・越智直正 会長の言葉です。

(靴下専門店『靴下屋』の全国チェーンを一代で築き「靴下の神様」の異名をもつ)

「売れれば、なんでもいい」と考えるか、「ビジネスもまた自分の人格/美意識の現れ」 と考えるか。少なくとも自分は後者の姿勢を持ちたいし、そう思う人とこそつき合いたいなぁ、と思います。至らぬ自分を律するためにも……。

最後は趣をかえて歌でも!?

理屈ぬきに、美しいデス。

場所は、山形県長井市の最上川と白川の合流点。桜舞い散るなか、ウクライナの歌姫 ナターシャ・グジーが歌う「命はいつも生きようとしている」(作詞・作曲:小椋佳)。